摘要:微塑料作为一类新兴的污染物已遍布全世界范围内的各个角落,但目前对微塑料的研究多集中于海洋领域,对土壤中微塑料的研究尚处于起步阶段。综述国内外不同地区土壤中微塑料的丰度,总结了微塑料的来源,分析了土壤中微塑料的危害,并提出一些防治土壤微塑料措施,最后展望了土壤中微塑料的未来研究方向。

关键词:土壤微塑料; 来源; 危害; 防治措施;

0 、引言

微塑料通常是指粒径<5 mm的塑料碎片或微粒,包括生产过程直接制成的微米级初生微塑料(如防晒霜、洗面奶、指甲油及牙膏等个人护理用品中的塑料微珠)和大块塑料在长期紫外线照射、风化、物理磨损、生物作用等外界作用下老化产生的次生微塑料[1]。城市建设、工农业生产和人类生活均对微塑料的最终产生有重要贡献。工业合成材料的打磨,农业地膜降解,汽车轮胎磨损,生活中使用的气球、塑料瓶、塑料涂料、香烟滤嘴、棉签、零食包装袋及洗衣废水等均是次级微塑料的重要来源。时代的发展使得塑料产品无处不在,微塑料也因此遍布全球,在海洋、淡水、土壤及大气环境中均检测到大量的微塑料,甚至在地球两极也检测到微塑料的存在。目前对微塑料的研究主要集中于海洋领域,土壤中微塑料污染问题相对受到忽视[2]。然而每年进入土壤环境中的微塑料含量比海洋环境高4~23倍。土壤中微塑料具有粒径小、比表面积大、数量多、不溶、易迁移、难以降解(高达数百年至数千年)、分布广等特性[3,4],对土壤环境产生长期的生态危害,甚至可通过食物链威胁人类健康,因此必须引起关注。

1、 土壤中微塑料的丰度及其来源

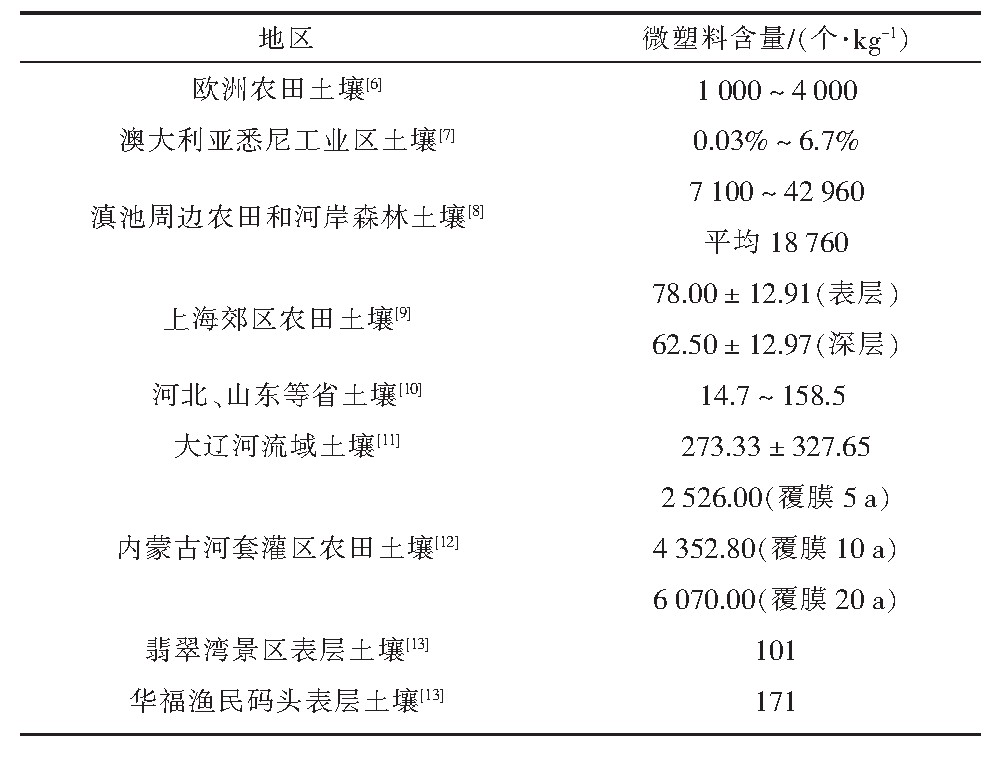

土壤中微塑料的丰度主要受人类活动影响,人类活动产生的微塑料可通过大气沉降、地表径流和地表灌溉、市政污泥与有机肥施用及农业地膜残留等多种方式进入土壤[5],从而提高了土壤中微塑料的含量。土壤中微塑料来源按其产生的位置不同可分为原位输入型与外源输入型[3]。不同地区土壤中微塑料的含量具有较大的差异,详见表1。。

表1 不同地区土壤微塑料的含量

1.1、 原位输入型

原位输入型微塑料主要指在土壤中的农用地膜等塑料残余物在风化、破碎后形成的细小碎片化塑料颗粒,为次生微塑料。中国是农用地膜使用(使用量>145万t/a)大国,使用量高(占全球90%)而回收率低(<60%),使得原位输入型微塑料成为农业土壤微塑料的一个重要来源。

1.2 、外源输入型

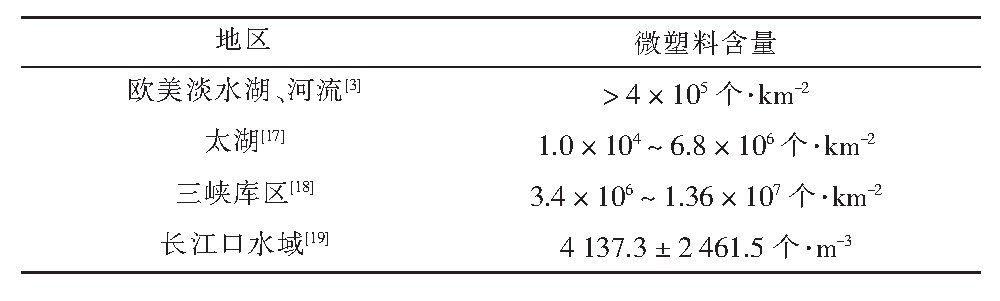

人类活动产生的微塑料由大气沉降、地表径流和地表灌溉、市政污泥及有机肥施用等外界方式进入并滞留于土壤中,即形成所谓的外源输入型微塑料。外源输入型微塑料包括初生微塑料和次生微塑料。微塑料大气沉降的方式包括干沉降(如降尘等)和湿沉降(如雨、雪等),大气沉降也是土壤微塑料的一个不可忽视来源,DRIS R等[14]估计大气沉降对巴黎城区的人造纤维微塑料贡献量>3 t/a。地表水携带的微塑料通过径流、灌溉等方式进入土壤环境,也是土壤微塑料的一个重要来源。国内外地表水中均检测出较高含量的微塑料见表2。近些年来,市政污泥农业土地利用是一种受到鼓励的污泥资源化处置方式。但目前对污泥中微塑料的含量缺乏指标要求,而常规的污泥处理方法对微塑料也难以实现有效去除,最终导致大量污泥微塑料(约占污水中的90%)转移至土壤中。据报道,污泥农用在欧洲、北美地区对土壤微塑料的贡献率分别为4.4~30万t/a,6.3~43万t/a[15]。污泥堆肥作为土地利用的一种重要形式,也对土壤微塑料含量具有不可忽视的贡献,污泥堆肥在欧盟国家对土壤微塑料的贡献率约达40万t/a[10]。有机肥也是近些年受到提倡的一种农业施用肥料,目前对有机肥中粒径≤0.5 mm的微塑料含量鲜有报道,但有机肥中粒径>0.5 mm的塑料碎片质量分数甚至高达1 200 mg/kg[16]。此外,鸟类等迁徙动物在摄入微塑料后也可引起土壤微塑料的长距离运输和转移。

表2 不同地区地表水微塑料的含量

2 、土壤微塑料的危害

2.1 、污染土壤

微塑料通过自身携带污染物或吸附污染物的方式导致土壤被污染,从而对土壤生态系统产生危害。一些微塑料自身添加或含有邻苯二甲酸盐、多溴联苯醚(PBDEs)、双酚-A与着色用的重金属等有害污染物,这些污染物在受到含氧量、温度、紫外线(UV)辐射、p H值及可溶性有机质等条件变化的影响,会向环境中释放,并在淋溶作用下进至土壤中,另外某些微塑料在自身降解过程中也会向土壤释放有害物质,这些污染物和有害物质最终会抑制土壤微生物的活性、影响土壤物质循环并威胁土壤生态系统平衡。

土壤中的微塑料能通过物理吸附和化学吸附的方式吸附有机污染物,并可能进一步聚集成有机污染球体。物理吸附主要是由于微塑料的比表面积较大,范德华力的作用使土壤微塑料表面可以直接吸附或通过高分子聚合物孔隙填充的方式吸附有机污染物;化学吸附则主要是由于微塑料与有机污染物2者具有相似的疏水性,因此存在分配平衡。HVFFER T等[20]通过研究聚苯乙烯(PS)、聚氯乙烯(PVC)、聚乙烯(PE)、聚酰胺(PA)等微塑料对芳香族与脂肪族有机物的吸附作用发现,表面吸附是PS,PVC及PA对有机污染物的主要吸附方式,而分配平衡是PE对有机污染物的主要吸附方式,且有机污染物的疏水性是影响微塑料吸附作用的主导因素。实际上,微塑料可以吸附PBDEs、多氯联苯(PCBs)、多环芳烃(PAHs)、有机氯杀虫剂等多种疏水性有机污染物(HOCs)。

土壤微塑料可通过直接吸附、Fe-Mn氧化物吸附或形成共沉淀、络合作用等方式吸附重金属。HODSON M E等[21]研究发现,高密度聚乙烯(HDPE)在有机质含量更加丰富的农林用地土壤中对Zn2+具有更强的吸附作用。微塑料的老化会增强其对重金属的固定作用,NICOLE B等[22]通过2 000 h的人工柱渗滤老化(热氧化和光氧化)实验,发现PS,PVC及HDPE等微塑料的老化可明显增强其对Zn,Cu等重金属的吸附能力,同时还降低了其对重金属的解吸与释放效果。此外,微塑料外表面在被吸附土壤环境中的官能团包裹后,其吸附重金属的能力也会受到影响,KIM D等[23]通过被土壤官能团包裹的PS吸附重金属Ni的研究发现,土壤官能团可以通过改变PS与重金属表面的疏水性而影响前者对后者的吸附能力。

微塑料还能通过吸附点位吸附土壤环境中的微生物,并进一步导致生物膜的形成,因此土壤微塑料极可能成为潜在致病菌和外来有害入侵物种的载体,这些微生物会随着土壤微塑料的迁移而扩散,然后改变其他生态系统的群落结构和功能,最终破坏土壤生态系统。

2.2、 危害土壤生物

微塑料对土壤动植物、微生物均能产生较大的危害作用。一方面,微塑料会影响土壤动物的摄食,如凋落物在混杂微塑料中可影响蚯蚓对其的适口性[24]。另一方面,土壤动物在摄食微塑料后会对其自身造成损害,并可使微塑料沿食物链进一步传递和积累,ZHU B K等[25]研究表明低浓度纳米塑料急性饮食可提升蠕虫(Enchytraeus crypticus)的肠道微生物多样性并提高其繁殖率,而伴随纳米塑料的暴露浓度升高,其肠道微生物多样性及繁殖率均呈下降趋势;ZHU D等[26]则发现干土质量分数为1 g/kg的PVC颗粒(80~250μm)暴露28 d能够明显影响跳虫(Folsomia candida)的肠道菌群,并降低该跳虫的成长率及繁殖率;低浓度的微塑料对蚯蚓的影响一般较小,但高浓度微塑料就会对蚯蚓的生长产生危害,质量分数为28%及45%的PE (<150μm)即对蚯蚓(Lumbricus terrestris L.)的生长产生不利影响,质量分数为60%的PE(<150μm)则会使其生长率降低为负值且死亡率达到最高值[27,28],而当PE (250~1000μm)质量分数>125 mg/kg时则会损伤陆生蚯蚓(E.Andrei)的组织[29];当PS(58μm)质量分数<0.5%时对蚯蚓(E.Foetida)的丰度影响不大,当其质量分数达到1%与2%时则对蚯蚓的生长产生明显抑制[30];摄食及表面附着微塑料的蚯蚓在其自身活动过程中会随着排泄及其遗体残骸进一步扩散至其他区域及深层土壤环境中,使微塑料的危害也扩大化。此外,土壤微塑料还可能对土壤孔隙形成封堵并由此干扰土壤中的中型动物的生命活动。

土壤微塑料可通过影响土壤物质循环间接影响植物的生长,而粒径较小的微塑料在被植物吸收后则可直接影响植物的生长,李连祯等[31]研究发现生菜可以吸收PS(200 nm)并由其根部运输至茎叶。刘蓥蓥等[32]则发现高浓度的PE(0.023~0.038 mm)可以明显降低绿豆幼苗根和芽的长度、含水率及幼苗重量(包括鲜重和干重)。连加攀等[33]也发现微塑料可以抑制小麦种子的发芽(抑制率在2.86%~20%)。廖苑辰等[34]研究还发现PS(5μm)可损害小麦叶片的光合作用系统,降低淀粉酶活性和抑制蛋白质的合成,并认为PS暴露可能还对小麦存在氧化应激毒害。此外,陈熹等[35]发现土壤中积累的微塑料还会影响小麦体内可溶性蛋白的合成,使得小麦对N的利用率下降,最终造成小麦的籽粒不够饱满。植物作为初级生产者,在吸收微塑料后通过消费者在食物链的传递可产生进一步的积累和危害,而生菜、绿豆、小麦等农作物则能直接对人类健康产生较大的食用风险。

微塑料通过自身分解产生有害物质、吸附病原菌及携带有毒污染物到土壤环境后,可能对土壤微生物的酶活性及土壤呼吸强度都会产生影响,由此影响土壤微生物的新城代谢功能和生物活性,最终对其数量、多样性及群落结构构成严重威胁[5]。此外,PS还能在静电作用下吸附于硝化细菌及藻类等的表面,对空气流动与光照形成阻碍,从而抑制其呼吸作用和光合作用[36]。

2.3、 影响地下水

土壤中的微塑料可在土壤-地下水间发生垂直迁移,从而造成地下水的微塑料污染。研究表明,随着p H值升高、溶解性有机质(DOM)增加、孔隙水流速增大、植物根系发育以及土壤动物(如蚯蚓、跳虫、螨虫等)[4]运动与摄食行为的加剧,微塑料在土壤—地下水间的迁移能力随之增强;而随着离子强度增大、高价阳离子(Ca2+,Mg2+,Al3+等)含量增加、Fe/Al氧化物含量升高、介质粒径减小、介质粗糙度变大及饱和度变小等因素的变化,微塑料在土壤-地下水间的迁移能力也随之降低[3]。一方面,微塑料在进入地下水后直接影响了人们的饮水安全;另一方面,地下水中的微塑料可被动物摄取,分解成足够小的微塑料还能被植物吸收,最终通过食物链的传播对生态系统构成严重威胁。

3 、土壤微塑料的防治措施

3.1 、塑料垃圾回收

塑料垃圾是土壤微塑料的重要来源,处置不合理将导致土壤中塑料含量的增加。目前塑料垃圾主要采取集中填埋的处置方式,不仅降解慢、降解率低,还容易形成微塑料和释放有害物质并进入土壤和水体(包括地下水)。为避免这些不合理处置导致的土壤微塑料积累问题,发展塑料垃圾的回收技术,通过循环经济的思路实现对塑料的回收再利用,同时减少塑料产品和塑料垃圾的产量,是未来土壤微塑料防治的一种必要方法和手段。实际上,欧盟2018年的限塑方案已提出要在2030年前实现对所有塑料包装的回收,且停止咖啡杯等一次性塑料的使用;联合国环境规划署和英国Ellen Mac Arthur Foundation基金会也倡导塑料包装由一次性使用至可重复使用的转变。

3.2、 源头控制

在源头上消除或减少微塑料的产生是控制土壤微塑料污染最行之有效的方法。一方面,源头控制可通过原材料替代、避免进一步形成微塑料及源头截留等方式实现,其中原材料替代包括非塑料材料替代(如纺织工业的施胶剂采用改良大豆蛋白替代聚丙烯醇(PVA))和可降解材料替代(如工业化聚乳酸(PLA)用于制作包装材料、微珠、非织造物及纤维等,水溶性PVA薄膜用作包装材料);避免进一步形成微塑料是指在大塑料(相对微塑料更容易处理)发展形成微塑料之前就将其降解,如将大塑料集中催化降解、热降解、生物降解等;源头截留可利用污水处理厂等实现(如通过溶气浮选、分滤、膜生物反应器(MBR)及快速砂滤等方式可截留95%以上的微塑料)。另一方面,实施源头控制要通过立法实现,确立各级政府部门在塑料的生产、经营、使用、处理处置方面的责任,并建立企业或个人在以上各环节违法的惩罚细则,根据谁污染谁付费的原则确定税收政策。实际上,很多欧美发达国家都已制定实施微塑料源头控制的法律法规,如美国的“2015年无微珠水域法案”、加拿大的《化妆品塑料微珠管理办法》(2017年)、肯尼亚“禁塑令”(2017年)等。此外,为配合立法还应当加快建设相应标准体系,如对个人护理用品中的塑料微粒进行限制等。

3.3 、污染治理

目前对土壤中微塑料污染治理的研究主要集中在微生物处理方面。有研究表明[37,38],腊虫的肠道菌可降解PE,而粉虫的肠道可分离得到降解PS的微杆菌,并可在12~24 h内将PS完全矿化。YOSHIDA S等[39]研究发现Ideonella sakaiensis 201-F6细菌可在30℃下6周内将聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)完全降解。中科院昆明植物研究所[40]也发现了塔宾曲霉菌,在该真菌的作用下2周内即表现出对聚氨酯(PU)的降解效果,2个月内对培养基上的PU聚合物基本降解完全。除微生物处理外,土壤微塑料还可通过酶来实现快速和高效降解,如使用漆酶降解微塑料。此外,通过紫外线预氧化对微塑料进行结构修饰也可提高其在土壤中的降解率,而电化学氧化、化学氧化及光催化氧化等一些高级氧化技术也可实现对微塑料的降解。

4 、问题与展望

近几年,在土壤微塑料领域的研究已取得一定进展,但对许多方面的研究仍显不足,例如:(1)在土壤微塑料样品的采集、分离与检测方面,目前尚无统一方法,在污水、污泥及农作物产品等方面也缺乏相应的微塑料含量限值和污染评估标准,因此研究结果缺乏可对比性;(2)对土壤微塑料来源分析及其沿食物链传递的认识不够深入;(3)对微塑料与污染物、不同微塑料间在复杂土壤环境的复合效应不明确。

针对以上问题,未来需在以下方面加强研究:(1)加强土壤微塑料标准体系的建设,不但要健全从采样、分离到检测方面的标准,还要完善污水、污泥及有机肥等土壤微塑料来源和农作物产品等土壤微塑料去向的限值与污染评估标准;(2)进一步加深对土壤微塑料来源及其沿食物链传递的研究,如采用同位素示踪法、建立污染源模型等;(3)利用生物标记法等加强对微塑料与污染物、不同微塑料间在复杂土壤环境的复合效应研究,促使理论逐渐能够指导土壤微塑料的防治。

5 、结论

受人类活动影响,微塑料这类新兴污染物已遍布全世界范围内的各个角落。微塑料可通过原位输入或外源输入的方式进入土壤,并以自身携带污染物或吸附污染物的方式导致土壤被污染。同时,进入土壤中的微塑料通过生物摄食、影响土壤物质循环、自身分解产生有害物质、吸附病原菌及携带有毒污染物等多种方式对土壤生物产生危害。此外,土壤中的微塑料还能在土壤-地下水间发生垂直迁移,从而造成地下水的微塑料污染,并可能通过食物链的传播对生态系统和人类生命健康构成严重威胁。进行塑料垃圾回收、源头消除和减少微塑料的产生是控制土壤微塑料污染比较行之有效的方法,而对于已被微塑料污染的土壤,目前其治理研究主要集中在微生物处理方面。

参考文献

[1] COLE M, LINDEQUE P, HALSBAND C, et al. Microplastics as contaminants in the marine environment:a review[J]. Marine pollution bulletin, 2011, 62(12):2 588-2 597.

[2]郑伟,陈敬仁.微塑料在土壤环境中的研究进展[J].污染防治技术,2020,33(3):4-6,10.

[3]董姝楠,夏继红,王为木,等.土壤-地下水中微塑料迁移的影响因素及机制研究进展[J].农业188金宝博平台学报,2020,36(14):1-8.

[4]朱永官,朱冬,许通,等.(微)塑料污染对土壤生态系统的影响:进展与思考[J].农业环境科学学报,2019,38(1):1-6.

[5]刘沙沙,付建平,郭楚玲,等.微塑料的环境行为及其生态毒性研究进展[J].农业环境科学学报,2019,38(5):957-969.

[6] ZUBRIS K A V, RICHARDS B K. Synthetic fibers as an indicator of land application of sludge[J]. Environmental pollution,2005, 138(2):201-211.

[7] FULLER S, GAUTAM A. A procedure for measuring microplastics using pressurized fluid extraction[J]. Environmental science and technology, 2016, 50(11):5 774-5 780.

[8] ZHANG G S, LIU Y F. The distribution of microplastics in soil aggregate fractions in southwestern China[J]. Science of the total environment, 2018, 642:12-20.

[9] LIU M T, LU S B, SONG Y, et al. Microplastic and mesoplastic pollution in farmland soils in suburbs of Shanghai, China[J]. Environmental pollution, 2018, 242:855-862.

[10] 侯军华,檀文炳,余红,等.土壤环境中微塑料的污染现状及其影响研究进展[J].环境188金宝博平台,2020,38(2):16-27,15.

[11]韩丽花,李巧玲,徐笠,等.大辽河流域土壤中微塑料的丰度与分布研究[J].生态毒理学报,2020,15(1):174-185.

[12]王志超,孟青,于玲红,等.内蒙古河套灌区农田土壤中微塑料的赋存特征[J].农业188金宝博平台学报,2020,36(3):204-209.

[13]邓加聪,陈晓凤,张志鹏,等.福建漳浦近岸海域表层土壤中微塑料的赋存特征[J].福建师大福清分校学报,2019(2):75-83.

[14] DRIS R, GASPERI J, SAAD M, et al. Synthetic fibers in atmospheric fallout:a source of microplastics in the environment[J]. Marine pollution bulletin, 2016, 104(1/2):290-293.

[15] NIZZETTO L, FUTTER M, LANGAAS S. Are agricultural soils dumps for microplastics of urban origin[J]. Environmental ence&technology, 2016, 50(20):10 777-10 779.

[16]张思梦,查金,孟伟,等.环境中的微塑料及其对人体健康的影响[J].中国塑料,2019,33(4):81-88.

[17] SU L, XUE Y G, LI L Y, et al. Microplastics in Taihu Lake,China[J]. Environmental pollution, 2016, 216:711-719.

[18] ZHANG K, GONG W, LV J Z, et al. Accumulation of floating microplastics behind the three gorges dam[J]. Environmental pollution, 2015, 204:117-123.

[19] ZHAO S, ZHU L, WANG T, et al. Suspended microplastics in the surface water of the Yangtze Estuary System, China:first observations on occurrence, distribution[J]. Marine pollution bulletin, 2014, 86(1/2):562-568.

[20] HüFFER T, HOFMANN T. Sorption of non-polar organic compounds by micro-sized plastic particles in aqueous solution[J]. Environmental pollution, 2016, 214:194-201.

[21] HODSON M E, DUFFUS-HODSON C A, CLARK A, et al.Plastic bag derived microplastics as a vector for metal exposure in terrestrial invertebrates[J]. Environmental science&technology, 2017, 51(8):4 714-4 721.

[22] NICOLE B, VERENA W, VOLKER W, et al. Contaminant release from aged microplastic[J]. Environmental chemistry,2017, 14(6):394-405.

[23] KIM D, CHAE Y, AN Y J. Mixture toxicity of nickel and microplastics with different functional groups on Daphnia magna[J]. Environmental science&technology, 2017, 51(21):12 852-12 858.

[24] HUERTA LWANGA E, GERTSEN H, GOOREN H, et al.Microplastics in the terrestrial ecosystem:Implications for lumbricus terrestris(Oligochaeta, Lumbricidae)[J]. Environmental science&technology, 2016, 50(5):2 685-2 691.

[25] ZHU B K, FANG Y M, ZHU D, et al. Exposure to nanoplastics disturbs the gut microbiome in the soil oligochaete enchy-traeus crypticus[J]. Environmental pollution, 2018,239:408-415.

[26] ZHU D, CHEN Q L, AN X L, et al. Exposure of soil collembolans to microplastics perturbs their gut microbiota and alters their isotopic composition[J]. Soil biology&biochemistry, 2018, 116:302-310.

[27] HUERTA L E, GERTSEN H, GOOREN H, et al. Incorporation of microplastics from litter into burrows of lumbricus terrestris[J]. Environmental pollution, 2017, 220:523-531.

[28] HUERTA L E, GERTSEN H, GOOREN H, et al. Microplastics in the terrestrial ecosystem:implications for lumbricus terrestris(oligochaeta, lumbricidae)[J]. Environmental science&technology, 2016, 50(5):2 685-2 691.

[29] RODRIGUEZ-SEIJO A, LOURENCO J, ROCHA-SANTOS T A P, et al. Histopathological and molecular effects of microplastics in eisenia andrei bouché[J]. Environmental pollution, 2017, 220:495-503.

[30] CAO D D, WANG X, LUO X X, et al. Effects of polystyrene microplastics on the fitness of earthworms in an agricultural soil[J]. IOP conference series:earth and environmental science, 2017, 61(1):1-4.

[31]李连祯,周倩,尹娜,等.食用蔬菜能吸收和积累微塑料[J].科学通报,2019,64(9):928-934.

[32]刘蓥蓥,张旗,崔文智,等.聚乙烯微塑料对绿豆发芽的毒性研究[J].环境与发展,2019,31(5):123-125.

[33]连加攀,沈玫玫,刘维涛.微塑料对小麦种子发芽及幼苗生长的影响[J].农业环境科学学报,2019,38(4):737-745.

[34]廖苑辰,娜孜依古丽·加合甫别克,李梅,等.微塑料对小麦生长及生理生化特性的影响[J].环境科学,2019,40(10):4 661-4 667.

[35]陈熹,马琼,陶宗娅,等.微塑料对小麦农艺性状及氮素利用效率的影响[J].四川师范大学学报(自然科学版),2020,43(5):664-670.

[36] NOLTE T M, HARTMANN N B, KLEIJN J M, et al. The toxicity of plastic nanoparticles to green algae as influenced by surface modification, medium hardness and cellular adsorption[J]. Aquatic toxicology, 2017, 183:11-20.

[37] YANG J, YANG Y, WU W M, et al. Evidence of polyethylene biodegradation by bacterial strains from the guts of plastic-eating waxworms[J]. Environmental science&technology, 2014, 48(23):13 776-13 784.

[38] YANG Y, YANG J, WU W M, et al. Biodegradation and mineralization of polystyrene by plastic-eating mealworms:part 1. chemical and physical characterization and isotopic tests[J]. Environmental science&technology, 2015, 49(20):12 080-12 086.

[39] YOSHIDA S, HIRAGA K, TAKEHANA T, et al. A bacterium that degrades and assimilates poly(ethylene terephthalate)[J].Science, 2016, 6 278(351):1 196-1 199.

[40]张然.中国科学家发现“吃塑料”真菌[J].科学家,2017,5(7):37-37.